「フリーランスになったら、会社員時代の常識は一度捨ててください」

もし、あなたがフリーランスとして本気で成功したいと願うなら、まずこの言葉を心に刻んでほしいと思います。

こんにちは、torifを運営しているいっぺいです。

フリーランスの「報・連・相」は、単なる業務報告ではありません。

それは、あなたの価値を証明し、クライアントの信頼を勝ち取るための『戦略的コミュニケーション』なのです。

この記事では、僕が数々の失敗から学び、実践している「報・連・相」の全てを、具体的なテクニックと思考法を交えてお話しします。

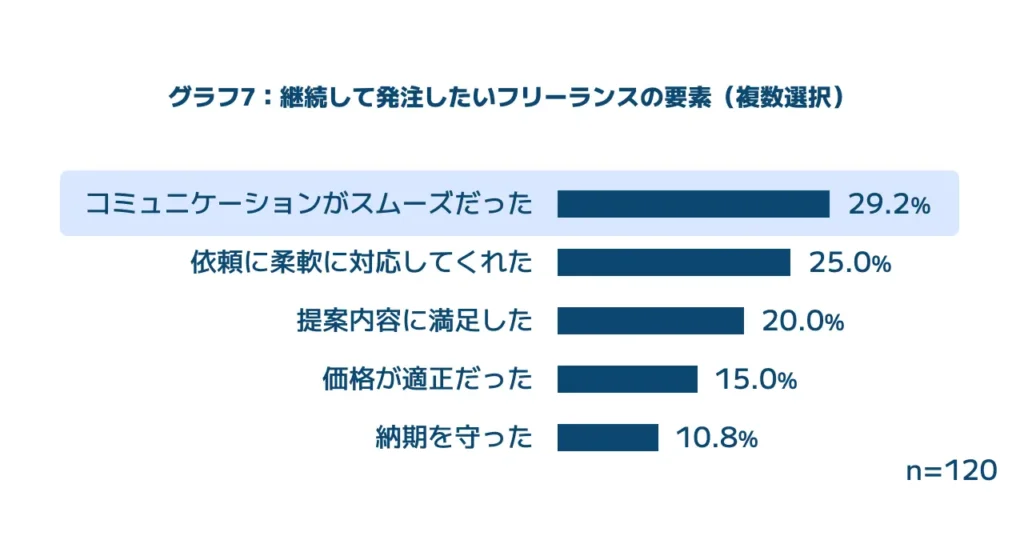

【データで見る】継続依頼されるフリーランスは「コミュニケーションコスト」が低い

「報連相が大事なのは分かるけど、それって精神論じゃないの?」

そう思う方もいるかもしれません。しかし、これは紛れもない事実です。

例えば、リース×ランサーズ調査では、継続依頼したい理由の1位が「コミュニケーションのスムーズさ(29.2 %)」、価格や納期を上回りました。

つまり、クライアントは「スキルが高いけど、コミュニケーションが取りにくい人」よりも、「スキルは同等でも、圧倒的に仕事がしやすい人」を選ぶ、ということです。

報連相は、あなたの市場価値に直結する、最重要スキルなのです。市場価値を高めることは、結果的により良い条件の案件、例えば優良なフリーランスエージェントが紹介してくれるような高単価案件につながります。

この事実をまず冒頭でお伝えしたかったのは、それだけ重要だから。僕もあなたも、この重要性を認識した上で、この記事を読み進めてほしいと思います。

フリーランスとしてのキャリアを築く上で、専門スキルを磨くことと同じくらい、いや、それ以上にコミュニケーションの質を高めることが、あなたの未来を左右すると言っても過言ではないのです。

はじめに:僕が会社員時代、報連相でやらかした「1ヶ月遅延」の大失敗

偉そうなことを語る前に、僕自身の情けない失敗談を告白します。

フリーランスになる前、ベンチャー企業でチームリーダーとして働いていた頃のことです。

来期の戦略立案という重要なプロジェクトを、社長や役員と進めていました。

しかし、僕は社長が求めるアウトプットの解像度を正しく理解できていませんでした。そして、中途半端な状態で報告することを恐れ、完璧なものを作ろうと一人で抱え込んでしまったのです。

結果は、ひどいものでした。

何度もダメ出しを食らい、スムーズにいけば2週間で終わるはずだった仕事は、なんと1ヶ月もかかってしまいました。その間、他のプロジェクトは停滞し、チームメンバーにも多大な迷惑をかけてしまいました。

原因は、たった一つ。「報告」が圧倒的に足りていなかったから。

この骨身に染みる失敗から、僕は「報連相の本当の重要性」を学ぶことになったのです。フリーランスとして独立するということは、このような失敗の責任も全て自分で負うということ。この経験がなければ、今の僕はありません。

そもそも、なぜ僕がこうした失敗の責任も全て自分で負う、フリーランスという働き方を選んだのか。その理由に興味がある方は、こちらの記事も読んでみてください。

【結論】フリーランスの報連相は「価値提供」である。

この経験を経て、フリーランスになった今すごく活きています。

会社員時代、報連相は「義務」でした。しかし、フリーランスである今、報連相はクライアントに安心感と納得感を与える『価値提供』そのものだと考えています。

クライアントは、あなたに業務を依頼することで、自身の事業を前に進めたいと思っています。そのプロセスの中で「今、どうなってるんだろう?」という不安を少しでも感じさせてしまったら、それはプロとして失格。

報連相によって、クライアントの不安を取り除き、安心して本業に集中してもらう。それ自体が、僕たちが提供すべき価値なのです。これは、あなたのスキルを証明するポートフォリオと同じくらい、いや、それ以上に重要な『信頼性の証明』と言えるでしょう。

このマインドセットを持つか持たないかで、あなたのフリーランスとしてのキャリアは大きく変わると、僕は本気で思っています。

単なる作業報告ではなく、クライアントのプロジェクトを成功に導くためのパートナーとしての振る舞い。それこそが、報連相の本質なのです。

フリーランスのポートフォリオについて詳しく解説した記事もあるので、あわせて読んでみてください。

【報告の型】「2・5・8割報告」で、手戻りをゼロにする

会社員時代の僕が、あの時この「型」を知っていれば…と今でも悔やむ手法が、この「2・5・8割報告」です。

これは、個々のタスク管理と密接に関わる、極めて実践的なテクニックです。タスクの進捗度に応じて報告のタイミングを細かく分けることで、クライアントとの認識のズレを未然に防ぎ、致命的な手戻りをなくします。

フリーランスに必要なタスク管理術について書いた記事もあります。ぜひあわせて読んでみてください。

なぜ「完了報告」だけではダメなのか?

アウトプットが100%完成してから「できました!」と報告するのは、一見、仕事ができるように見えます。しかし、これは非常に危険な賭けです。

もし、クライアントのイメージとあなたの作ったものの間に少しでもズレがあった場合、そこから修正するには膨大な時間がかかります。

最悪の場合、ゼロから作り直しってこともあるでしょう。これこそが、僕が「1ヶ月遅延」を招いた原因でした。これは結果的にクライアントに迷惑をかけてしまうことにつながってしまうのです。

特にフリーランスは、クライアントの頭の中を完璧に理解することは不可能です。だからこそ、「これで合っていますか?」と都度確認し、軌道修正するプロセスが不可欠なのです。

完了報告だけ、というのはいわば「一度も試着せずに、フルオーダーのスーツを作る」ようなもの。それでは、サイズが合わないのも当然ですよね。

このリスクを理解せず、自分の解釈だけで突き進むのは、プロの仕事とは言えません。クライアントを巻き込み、共にゴールを目指す姿勢が重要です。

僕が実践する「2割・5割・8割」報告の具体的なタイミングと伝え方

そこで僕は、ある程度ボリュームのあるタスクでは、必ず以下の3つのタイミングで報告し、軌道修正を依頼するようにしています。(さくっと終わるタスクではやっていない)

これにより、クライアントとの認識のズレを最小限に抑え、結果的に最短距離でゴールにたどり着くことができます。

この報告スタイルは、クライアントに安心感を与え、「この人に任せておけば大丈夫だ」という信頼にもつながります。

最初は少し手間に感じるかもしれませんが、最終的な手戻りのコストを考えれば、圧倒的に効率的な進め方です。

| 進捗度 | 報告の目的 | 報告内容の具体例 |

|---|---|---|

| 2割 | 方向性の合意形成 | 「全体の骨子と方向性を作成しました。この進め方で問題ないか、ご確認いただけますでしょうか?」 |

| 5割 | 主要部分の認識合わせ | 「主要部分まで完成しました。特に重要な〇〇の箇所について、イメージと相違ないか、一度ご確認をお願いします」 |

| 8割 | 最終調整前のFIX | 「ほぼ全体が完成しました。最終的な仕上げに入る前に、全体を通してご確認いただき、修正点があればご指摘ください」 |

この手法は、ビジネスの王道「マイルストーン報告」と同じ

これは僕個人の感覚的なものではなく、プロジェクトマネジメントにおける「マイルストーン報告」という、非常に合理的な手法に基づいています。

大きなプロジェクトを小さな区切り(マイルストーン)に分け、その都度進捗と方向性を確認することで、リスクを最小化する。フリーランスの仕事も、一つの小さなプロジェクトです。

会社員時代は、上司や同僚が自然とこの役割を担ってくれていたかもしれません。しかし、フリーランスは自分自身でプロジェクトマネージャーとならなければなりません。

この「2・5・8割報告」は、そのための最もシンプルで強力な武器なのです。

この考え方を身につけることで、あなたは単なる作業者から、プロジェクト全体を俯瞰できるパートナーへと進化することができるでしょう。

【連絡の型】クライアントの時間を奪わない「結論ファースト」の連絡術

チャットの1通は、クライアントの集中を一度断ち切る行為です。

だからこそ、僕たちはメッセージ一つひとつに、最大限の配慮をしなければなりません。

フリーランスにとって、クライアントからの信頼は生命線。その信頼は、日々の細やかな連絡の積み重ねによって築かれます。

ここでは、相手の時間を奪わず、かつ的確に意図を伝えるための連絡の「型」について解説します。

僕がSlackで必ず守る「結論→背景・理由」の文章フォーマット

クライアントの時間を1秒でも無駄にしないために、僕は全ての連絡を以下のフォーマットで統一しています。

まず、相手にしてほしいこと(結論)を最初に書き、理由は後から補足する。これにより、相手は通知を見た瞬間に、何をすべきか把握できます。

このフォーマットは、どんなツールを使う場合でも応用可能です。大切なのは、相手の思考の負担をいかに減らせるか、という視点です。

これを徹底するだけで、「〇〇さんは、いつも要点が分かりやすくて助かる」という評価につながります。

| 項目 | 記載内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 宛先 | @client-name様 | 複数人がいるチャンネルでは必ず指定する |

| 挨拶 | お疲れ様です。いっぺいです。 | 基本的な礼儀として必ず入れる |

| 結論 | 【ご確認依頼】〇〇の件 | 相手にしてほしいアクションを明確に |

| 背景 | 先日のMTGの件ですが… | 結論に至った経緯や理由を簡潔に |

| 詳細 | A案とB案を作成しました… | 具体的な内容を説明 |

| 締めの依頼 | ご判断いただけますと幸いです。 | 再度、相手への依頼を明確にする |

▼Slackで「連絡」する例

@クライアント

お疲れ様です!

来月分の新規記事について、キーワード選定が完了しましたので、方向性のご確認をお願いいたします。(※結論)

先日のMTGでいただいた「サービス導入事例の記事を強化したい」というご要望に基づき、関連キーワードの調査を行いました。(※背景、理由)

競合の状況と検索ボリュームを鑑み、以下の2つのキーワードで対策するのが、最も早期に成果につながると考えております。(※詳細)

1. [サービス名] 導入事例 [業界名]

2. [業界の課題] 解決策 [サービス名]

それぞれのキーワードで想定される読者の検索意図と、コンテンツの骨子案を添付のスプレッドシートにまとめております。

お忙しいところ恐れ入りますが、本日18時頃までにご確認いただき、この方向性で構成案の作成に進めて問題ないか、ご返信いただけますと幸いです。(※締めの依頼)

全てのビジネスチャットは「PREP法」で完結する

この書き方は、コンサルティング業界の基本スキルである「PREP法」をチャットに応用したものです。

PREP法とは、「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(具体例)」「Point(結論)」の頭文字を取ったもので、説得力のある文章構成の基本とされています。

この型を意識するだけで、あなたの連絡は劇的にわかりやすくなります。

特にチャットのような短い文章でのコミュニケーションでは、最初に結論を伝えることがすごく重要。なぜなら、多忙なクライアントは、長い前置きを読む時間がないかもしれないからです。

「で、結局何が言いたいの?」と思われた瞬間に、あなたの信頼は少しずつ失われていくのです。

このPREP法は、チャットだけでなく、メールや口頭での報告など、あらゆるビジネスシーンで活用できる万能のフレームワークです。

| 構成要素 | 役割 | 具体例(「〇〇の件、A案とB案どちらにしますか?」と確認する場合) |

| P(Point) | 結論・要点 | 【ご確認】〇〇の件、A案・B案の方針についてご判断いただけますでしょうか。 |

| R(Reason) | 理由・背景 | 先日お話しした通り、来週から本格的にデザイン制作に着手するため、本日中に方向性を確定させたく、ご連絡いたしました。 |

| E(Example) | 具体例 | A案は「スピード重視」、B案は「クオリティ重視」の進め方になります。それぞれの詳細なメリット・デメリットは添付の資料をご確認ください。 |

| P(Point) | 結論(再提示) | つきましては、本日17時までにご確認の上、どちらの案で進めるかご指示いただけますと幸いです。 |

【相談の型】「どうしましょうか?」を禁句にする、3つの代替案提示術

仕事を進める上で、問題は必ず発生します。その時、あなたの真価が問われます。

クライアントがフリーランスに求めているのは、単なる作業者ではありません。共に事業を前に進める「伴走者」です。

だからこそ、問題が発生した際の「相談」の仕方が、あなたの評価を大きく左右するのです。

なぜオープンクエスチョンは「悪」なのか

「〇〇で問題が発生しました。どうしましょうか?」

この相談の仕方は、一見、相手を立てているように見えて、実は思考を丸投げしているだけです。

クライアントは、あなたの代わりに問題を分析し、解決策を考えなければなりません。これでは、どちらがコンサルタントか分かりません。

このようなオープンクエスチョン(どう思うか?どうすべきか?と相手に答えを委ねる質問)は、相手から時間と思考力を奪う「悪手」であると心得ましょう。

もちろん、意見を求めること自体が悪いわけではありません。しかし、それは自分の中で仮説や選択肢を用意した上で行うべきなのです。

クライアントに思考の負担をかけない、という意識が、プロフェッショナルとしての価値を高めます。

僕が必ず実践する「A, B, C案」の具体的な提示方法

僕は、クライアントに相談する際には、必ず自分の中で代替案を複数用意し、その中から選んでもらう、という形を取っています。

クローズドクエスチョン(Yes/Noや選択式)で問いかけることで、クライアントは判断に時間を奪われることがありません。

この時、単に選択肢を並べるだけでなく、それぞれのメリット・デメリットと、自分としての推奨案をセットで提示することが重要です。

これにより、クライアントはあなたの思考プロセスを理解でき、より安心して判断を下すことができます。

| 項目 | 記載内容のポイント |

|---|---|

| 現状報告 | 問題が発生している事実と、それによる影響を客観的に報告する |

| 代替案A | メリット(例:低コスト)、デメリット(例:時間がかかる)を明記 |

| 代替案B | メリット(例:短時間)、デメリット(例:コスト高)を明記 |

| 代替案C | AとBの中間的な案や、全く別の視点からの案を提示 |

| 推奨案 | 「個人的には〇〇という理由でB案を推奨しますが、いかがでしょうか?」と自分の意見も添える |

これはフリーランスに必須の「課題解決思考」である

問題をただ提示するのではなく、解決策までセットで提案する。これは、市場価値の高いビジネスパーソンに共通する「課題解決思考」そのものです。

クライアントが求めているのは、評論家ではなく、事業を前に進める「伴走者」なのです。

この思考法は、一朝一夕で身につくものではありません。日々の業務の中で「自分ならどうするか?」と常に考え、代替案を思考する癖をつけることが重要です。

最初は難しく感じるかもしれませんが、これを続けることで、あなたの提案の質は劇的に向上し、クライアントからの信頼も厚くなるはずです。

この思考の積み重ねが、あなたを「替えの効かない存在」へと押し上げてくれるでしょう。

【2025年の新常識】AIを「最強の壁打ち相手」にして、報連相の質を爆上げする

ここからは、ライバルに圧倒的な差をつけるための、僕の「秘密兵器」の話をします。

AIは、単なる作業効率化ツールではありません。思考の質を高め、コミュニケーションエラーを未然に防ぐための『最強の壁打ち相手』なのです。

2025年現在、ChatGPTやGemini、ClaudeなどのAIを使いこなせるかどうかは、フリーランスの市場価値を大きく左右すると言っても過言ではありません。

AIに「報告書の下書き」をさせて、自分は最終チェックに集中する

日々の業務メモやチャットのログをAIに投げ、「以下の情報をもとに、クライアント向けの週次進捗報告書をドラフトして」と指示します。

AIが数秒で生成した下書きを、自分は「最終的な推敲」と「魂を込める作業」に集中して仕上げる。これにより、時間短縮とクオリティアップを両立できます。

特に、定型的な報告業務ほどAIは得意とするところ。毎週の報告書作成に1時間かかっていたとしたら、その時間をより創造的な仕事に充てることができるようになります。

これは、あなたの時給を実質的に上げることと同じ効果があるのです。AIを単なる時短ツールとしてではなく、自分の価値を最大化するための戦略的パートナーとして活用する視点が重要です。

AIに「PREP法」を指示し、10秒で伝わる連絡文を作成する

複雑な要件を伝えたい時、「以下の内容を、PREP法に基づいて、Slackで送るための簡潔な文章にして」とAIに依頼します。

AIが一瞬で生成した「結論ファースト」の文章を、自分が最終チェックして送信する。これで、常に質の高い連絡を担保できます。

特に、感情的になりそうなクレームへの返信や、込み入ったお願いをする場面で、AIは冷静かつ論理的な文章を作成してくれます。

自分一人で文章を考えると、どうしても主観や感情が入りがちですが、AIをワンクッション挟むことで、よりプロフェッショナルなコミュニケーションが可能になるのです。

これにより、あなたは常に冷静な判断を保ち、クライアントとの信頼関係を損なうリスクを最小限に抑えることができます。

AIを「思考の壁打ち相手」に。クライアントに相談する前に、解決策の精度を高める

これが最も強力な活用法です。「こういう問題が発生したんだけど、考えられる解決策をA, B, Cの3つの視点から提案して」とAIに壁打ちを依頼します。

AIが出した多様な選択肢を元に、自分の考えを整理し、最も精度の高い「A, B, C案」を練り上げてからクライアントに相談する。これで、「相談の質」を劇的に向上させることができます。

自分一人では思いつかなかったような斬新な視点や、見落としていたリスクをAIが提示してくれることも少なくありません。

クライアントに相談する前に、AIと何度もシミュレーションを繰り返すことで、あなたはより自信を持って、質の高い提案ができるようになります。AIは、あなたの思考を深め、死角をなくすための最高のパートナーなのです。

AIの生成物をそのままコピペするのは絶対NG

AIは非常に優秀ですが、時として事実と異なる情報(ハルシネーション)を出力したり、文脈に合わない不自然な表現を生成したりすることがあります。

AIの生成物は、あくまであなたの思考を加速させるための「下書き」や「たたき台」です。必ず自分の目でファクトチェックを行い、あなた自身の「言葉」と「想い」を乗せてから、クライアントに届けましょう。

このひと手間を惜しむと、一瞬で信頼を失いかねません。AIは便利な「道具」ですが、最終的なアウトプットの全責任は、プロであるあなた自身が負うことを忘れないでください。

まとめ:「質」と「量」で信頼されるフリーランスになる

結局のところ、クライアントとのコミュニケーションは「質」と「量」の掛け算です。

質を高める工夫と、量を担保する意識。この両輪を回し続けることだけが、クライアントとの揺るぎない信頼関係を築く、唯一の方法なのです。

この記事で紹介した「型」や「思考法」、そして「AI活用術」は、その両輪を力強く回すための具体的な武器です。

しかし、最も重要なのは、あなたの根底にある「クライアントの事業を成功させたい」という真摯な想い。

その想いがあれば、必ずあなたの報連相は相手に伝わり、信頼という名の最高の資産を築くことができるはずです。

この記事が、あなたの「当たり前の所作」を磨き上げる一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

コメント