「E-E-A-Tが重要って聞くけど、結局何をすればいいの…?」

「SEO関連の情報を見ているとよく聞くE-E-A-Tってなに?今さら人に聞けない…」

「最近、記事の順位が上がらないのは、E-E-A-Tが足りないから…?」

もしあなたが、そんな風に感じているなら、この記事はきっとあなたのためのものです。

結論から言いましょう。E-E-A-T対策とは、Googleの機嫌を取るためのものではありません。それは、あなたのサイトが、読者から「この記事、このサイトは、信頼できる」と選ばれるための、極めて真っ当で、誠実なアプローチそのものです。

この記事では、SEOで最も重要な「信頼」を勝ち取るための具体的な方法を、日本で一番わかりやすく解説します。

E-E-A-Tとは?4つの評価基準をラーメン屋に例えて解説

「また新しい横文字か…」と身構えてしまう気持ち、よくわかります。

ここから少しだけ、教科書的な話にお付き合いください。大丈夫、僕がラーメン屋に例えて、どこよりも分かりやすく解説します。

E-E-A-Tとは、Googleが検索品質を評価するために用いる、非常に重要な4つの基準の頭文字を取ったものです。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

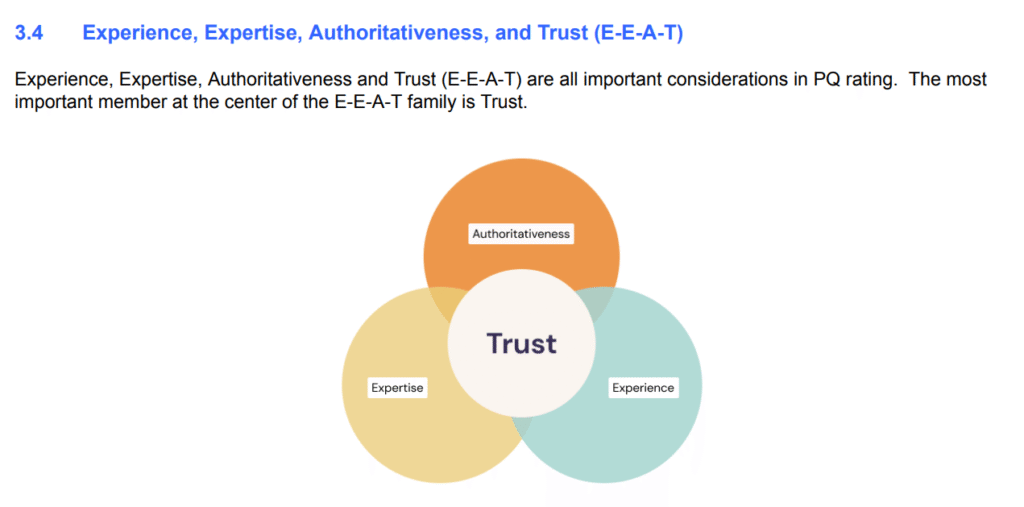

Googleは、この4つの視点から「そのコンテンツは、信頼に値するか?」を判断しています。「Googleの検索品質評価ガイドライン」というGoogleの公式ドキュメント(コンテンツやドメインの評価について書かれた文書)に「E-E-A-T」は何度も書かれSEOにおいて最重要なのです。

上記の画像は検索品質評価ガイドラインに掲載しているものを引用しているのですが、Googleは4つの要素の中で「信頼」が中心に位置し最も重要であると説明しています。

では、一つひとつの要素を見ていきましょう。

①Experience(経験):そのラーメン、本当に自分で作って食べた?

まず一つ目の「経験」。これは、コンテンツの作り手が、そのテーマについて、実際に製品を使用したり、サービスを体験したりした、一次情報に基づいているか、ということです。

Googleの品質評価ガイドラインでは、「経験」について以下のように述べられています。

Consider the extent to which the content creator has the necessary first-hand or life experience for the topic. Many types of pages are trustworthy and achieve their purpose well when created by people with a wealth of personal experience. For example, which would you trust: a product review from someone who has personally used the product or a “review” by someone who has not?

(日本語訳:コンテンツ作成者が、そのトピックについて必要な直接的な経験や人生経験をどの程度持っているかを考慮します。多くの種類のページは、豊富な個人的経験を持つ人々によって作成された場合に信頼でき、その目的を十分に達成します。例えば、商品を個人的に使用したことのある人による商品レビューと、そうでない人による「レビュー」とでは、どちらを信頼しますか?)

引用:Googleの品質評価ガイドライン

ラーメン屋に例えるなら、「食べログのレビューをまとめただけのラーメン」と「店主が何年も修行し、何度も試作を重ねた、魂の一杯」、あなたが心から食べたいと思うのは、どちらでしょうか?

言うまでもありませんよね。

Googleも同じです。Web上にある情報をまとめただけの記事よりも、書き手自身のリアルな体験や、そこでしか得られないオリジナルの知見が詰まった記事を、高く評価するのです。

②Expertise(専門性):ここは「何ラーメン」のお店?

二つ目の「専門性」は、そのサイトが、特定のテーマやトピックについて、どれだけ深く、一貫した情報を発信しているか、ということです。

ガイドラインでは、以下のように定義されています。

Consider the extent to which the content creator has the necessary knowledge or skill for the topic. Different topics require different levels and types of expertise.

(日本語訳:コンテンツ作成者が、そのトピックについて必要な知識や技能をどの程度持っているかを考慮します。トピックが異なれば、求められる専門性のレベルや種類も異なります。)

引用:Googleの品質評価ガイドライン

「ラーメンも、カレーも、ハンバーグも出す、昔ながらの定食屋」と、「メニューは味噌ラーメンしかない、頑固オヤジの専門店」。あなたが「最高の味噌ラーメン」を求めている時、どちらのお店の暖簾をくぐりますか?

多くの人は、後者を選ぶはずです。

Webサイトも同じです。あれもこれもと手を出す「ごちゃまぜブログ」よりも、一つのテーマを徹底的に深掘りしている「特化サイト」の方が、その分野の専門家として、読者からもGoogleからも信頼されやすいのです。

③Authoritativeness(権威性):有名グルメガイドのお墨付きはある?

三つ目の「権威性」とは、その分野の専門家や、他の信頼できるサイトから、どれだけ「お墨付き」をもらっているか、ということです。

ガイドラインでは、「権威性」は他者からの評価によって決まる、とされています。

Authoritativeness is about the reputation of the creator, the content, and the website. … When the creator of the MC is different from the website, the reputation of both should be considered.

(日本語訳:権威性とは、作成者、コンテンツ、そしてウェブサイトの評判に関するものです。…メインコンテンツの作成者とウェブサイトが異なる場合は、両方の評判を考慮する必要があります。)

引用:Googleの品質評価ガイドライン

どんなに店主が「うちのラーメンは日本一だ!」と叫んでいても、それだけでは信用できませんよね。しかし、もしその店が「ミシュランガイド」に掲載されたり、有名なラーメン評論家が絶賛していたりしたら、どうでしょう?その店の言葉は、途端に「権威」を帯びてきます。

Webサイトにおける「お墨付き」とは、主に第三者からの言及や、被リンクです。その分野の公的機関や、権威あるサイトからリンクを張られることは、「このサイトは、信頼できる情報源として認められている」という、何よりの証拠になるのです。

④Trustworthiness(信頼性):安心して食事できる、清潔なお店?

そして、これら全ての土台となるのが、最後の「信頼性」です。これは、読者が安心して、そのサイトの情報を信頼できるか、という、最も根本的な要素です。

ガイドラインでは、「信頼性」がE-E-A-Tの中心であり、最も重要なメンバーであると述べられています。

Trust is the most important member of the E-E-A-T family. … Trustworthy pages are accurate, honest, safe, and reliable.

(日本語訳:信頼は、E-E-A-Tファミリーの中で最も重要なメンバーです。…信頼できるページとは、正確で、正直で、安全で、信頼できるものです。)

引用:Googleの品質評価ガイドライン

どんなに美味しいと評判のラーメン屋でも、店の場所がどこにも書かれていなかったり、厨房が不潔だったりしたら、不安で食事どころではありませんよね。

Webサイトも同じです。

- サイトがSSL化(https://)されていて、安全に閲覧できるか?

- 運営者の情報や、問い合わせ先が明記されているか?

- 記事の内容に間違いがあった場合、すぐに訂正されるか?

こうした、サイト運営における「誠実な姿勢」や「透明性」が、読者の信頼を勝ち取るための、全ての土台となるのです。

なぜGoogleは、これほどまでに「信頼」を最重要視するのか?

E-E-A-Tが4つの要素で成り立っていることは、ご理解いただけたかと思います。

では、なぜGoogleは、これほどまでにサイトの「信頼性」を、しつこいほどに問うのでしょうか?その答えは、驚くほどシンプルです。

Googleも、一人の客として「まずいラーメン屋」より、「美味しくて信頼できる店」を、自分の大切な友人(=検索ユーザー)に紹介したい。

ただ、それだけなのです。

Googleの主な収益源は、ご存知の通り「広告」です。

ユーザーがGoogle検索を使い続け、広告を見てくれるからこそ、Googleのビジネスは成り立っています。もし、検索結果が「情報が不正確なサイト」や「読者を騙すような詐欺サイト」ばかりだったら、どうでしょう?

ユーザーはGoogleに失望し、二度と使ってくれなくなるかもしれません。それは、Googleにとって死活問題です。それにGoogleは「Google が掲げる 10 の事実」として下記の項目を1つ目に掲げるほど、ユーザーファーストを徹底しています。

1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

Google は、当初からユーザーの利便性を第一に考えてきました。新しいウェブブラウザを開発するときも、ホームページの外観に手を加えるときも、Google 内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。Google のホームページはインターフェースが明快で、ページが瞬時に読み込まれます。金銭と引き換えに検索結果の順位を操作することは一切ありません。広告は、広告であることを明記したうえで、関連性の高い情報を邪魔にならない形で提示します。新しいツールやアプリケーションを開発するときも、もっと違う作りならよかったのに、という思いをユーザーに抱かせない、完成度の高いデザインを目指しています。

引用:Google が掲げる 10 の事実 – Google – About Google

だからこそGoogleは、ユーザーが安心して利用できる、信頼性の高い情報だけを検索結果に表示しようと、必死なのです。

E-E-A-Tとは、Googleが私たちサイト運営者に課した、難しいルールではありません。

それは、「ユーザーをがっかりさせない、誠実なサイト運営をしてくださいね」という、Googleからの、至極当然で、真っ当な「お願い」なのです。

この視点を持つことができれば、E-E-A-T対策は、もはや「作業」ではなく、読者への「おもてなし」に変わるはずです。

あなたのサイトの「信頼」を勝ち取る、10の具体的な方法

ここからが本番です。

E-E-A-Tの本質が「信頼」にあると理解した今、それをどうやって具体的なアクションに落とし込むのか。

僕がtorifで、そしてまさにこの記事で、E-E-A-Tを高めるために実際にやったことを、包み隠さずお見せします。

これは、机上の空論ではありません。あなたが今日から真似できる、具体的な設計図です。

- 【Experience】この記事で、僕が語る「失敗談」

- 【Experience】「お客様の声」として、読者のコメントを載せる

- 【Expertise】この記事のテーマを「E-E-A-T」“だけ”に絞る

- 【Expertise】あえて「知らないこと」を、正直に書く

- 【Authoritativeness】この記事の一次情報源を「Google公式」に限定する

- 【Authoritativeness】この記事から、あえて「他のSEO記事」へ発リンクしない

- 【Trustworthiness】僕の「プロフィール」をこの記事に載せる

- 【Trustworthiness】サイトの「SSL化」は、当たり前

- 【Trustworthiness】この記事に「お問い合わせフォーム」を設置する

- 【Trustworthiness】この記事の「公開日」と「更新日」を明記する

【Experience】①この記事で、僕が語る「失敗談」

「経験」を語る上で、成功体験以上に雄弁なもの。それは「失敗談」です。

僕自身、過去にE-E-A-Tを意識しすぎるあまり、キーワードを詰め込みすぎた、読者不在の無機質な記事を書いてしまったことがあります。当然、その記事の評価は上がりませんでした。

この失敗から学んだのは、「E-E-A-Tは、読者との信頼関係の結果として、後からついてくるものだ」という、当たり前の事実でした。

このように、自分自身のリアルな失敗談を具体的に語ること。それこそが、読者に「この人も、自分と同じように悩んでいるんだ」という共感と、深い信頼感を与える、最も強力な「経験」の証明になります。

【Experience】②「お客様の声」として、読者のコメントを載せる

あなたの経験は、あなた一人のものではありません。あなたの記事を読んだ読者の「声」もまた、貴重な「経験」の一部です。

もし、あなたの記事に対して、SNSでポジティブなコメントがついたり、感謝のメッセージが届いたりしたら、ぜひ許可を得て、記事の中で紹介しましょう。

それは、あなたの記事が、実際に誰かの役に立ち、心を動かしたという、何よりの証拠になります。ラーメン屋で言えば、店内に貼られた「美味しかった!」というお客さんの手紙のようなものです。

第三者のリアルな声は、あなたの言葉以上に、サイト全体の信頼性を高めてくれます。

【Expertise】③この記事のテーマを「E-E-A-T」“だけ”に絞る

この記事では、あえて「被リンクの獲得方法」や「テクニカルSEO」といった、関連する他のSEOの話題には一切触れません。

なぜなら、この記事の目的は、「E-E-A-Tとは何か?」という、たった一つの問いに、完璧に答えることだからです。

「味噌ラーメン専門店」が、最高の味噌ラーメンを提供することに全力を注ぐように、私たちも、一つのテーマをとことん深掘りする。

その姿勢こそが、「この記事は、E-E-A-Tについて、日本で一番詳しいかもしれない」と読者に感じさせ、サイトの専門性を高めるのです。

【Expertise】④あえて「知らないこと」を、正直に書く

専門家だからといって、全てを知っている必要はありません。

むしろ、「知ったかぶり」をすることこそ、専門家としての信頼を最も損なう行為です。

例えば、僕はE-E-A-Tについては徹底的に調べ、自分の考えを持っていますが、Googleのアルゴリズムの全てを理解しているわけではありません。

「正直に言うと、この部分の正確なロジックは、Googleのエンジニアにしか分かりません。しかし、私の経験上、こう考えるのが最も合理的です」

このように、分からないことを正直に認め、自分の見解を誠実に伝える姿勢は、読者に「この人は、無責任なことを言わない、信頼できる専門家だ」という印象を与えます。

【Authoritativeness】⑤この記事の一次情報源を「Google公式」に限定する

この記事の信頼性を担保するために、僕が参照している情報は、Googleが公式に発表している「品質評価ガイドライン」と、僕自身のフリーランスとしての実体験の2つだけです。

他のSEO解説サイトの情報を、二次情報として引用することは、基本的にはしません。

なぜなら、情報の「権威性」とは、その情報がどれだけ「源流」に近いかで決まるからです。

「あの有名ブロガーがこう言っていた」ではなく、「情報の発生源であるGoogleが、こう言っている」。

このスタンスを貫くことが、あなたの記事に、揺るぎない権威性をもたらします。

【Authoritativeness】⑥この記事から、あえて「他のSEO記事」へ発リンクしない

少し逆説的に聞こえるかもしれませんが、権威性とは、「この記事を読めば、他を見る必要がない」と読者に感じてもらうことでもあります。

もし、この記事がE-E-A-Tについて完璧に解説できているのであれば、読者を他のサイトに誘導する必要はありませんよね。

もちろん、読者の理解を助けるために、公的機関のデータや、信頼できる一次情報源へリンクすることは重要です。

しかし、「E-E-A-Tについて、もっと詳しくはこちら」と、安易に他の解説記事へリンクを貼ることは、自ら「この記事は不完全です」と認めているようなもの。

「この記事を読めば、あなたのE-E-A-Tに関する悩みは、全て解決します」

その自信と覚悟こそが、あなたのサイトの権威性を、静かに、しかし力強く高めてくれるのです。

【Trustworthiness】⑦僕の「プロフィール」をこの記事に載せる

「この記事は、一体、誰が書いているのか?」

読者が抱くこの当然のに、誠実に応えること。それが、信頼性の第一歩です。

この記事の著者である僕が、どんな経歴を持ち、どんな想いでこのtorifを運営しているのか。それをプロフィールページで明確にすることで、読者は「なるほど、こういう人が書いているのか」と、安心して記事を読み進めることができます。

顔と名前を出し、自分の背景をオープンにすること。それは、発信する情報に責任を持つという、書き手としての覚悟の現れです。

【Trustworthiness】⑧サイトの「SSL化」は、当たり前

少し技術的な話になりますが、あなたのサイトが「https://」で始まっているか、今すぐ確認してください。

これは、サイトと読者の間の通信が暗号化され、安全であることを示す「SSL化」という技術です。

ラーメン屋で言えば、「店のドアに、ちゃんと鍵がかかっているか」というレベルの、基本的な安全対策です。

これがなされていないサイトは、Googleからも「安全でない可能性がある」と警告が表示され、読者に無用な不安を与えてしまいます。もしまだであれば、今すぐサーバー会社に問い合わせて、対応しましょう。

【Trustworthiness】⑨この記事に「お問い合わせフォーム」を設置する

「この記事の内容に、もし間違いがあれば、いつでもご指摘ください」

このオープンな姿勢を示すことも、信頼性を高める上で非常に重要です。人間である以上、誰でも間違いを犯す可能性はあります。大切なのは、その間違いを認め、誠実に対応する姿勢です。

お問い合わせフォームを設置し、読者からのフィードバックを受け入れる窓口を用意しておくこと。

それは、「私たちは、常に情報を最新かつ正確な状態に保つ努力をしています」という、サイト運営者としての誠実なメッセージになるのです。

【Trustworthiness】⑩この記事の「公開日」と「更新日」を明記する

情報の価値は、その「鮮度」によっても大きく左右されます。

特に、変化の激しいSEOの世界では、1年前の情報は、もはや何の役にも立たないことさえあります。

この記事がいつ書かれ、最終的にいつ更新されたのか。その日付を明確に読者に提示することは、「私たちは、情報の鮮度にも責任を持ちます」という、誠実さの現れです。

読者は、その日付を見ることで、「この記事は、ちゃんとメンテナンスされている、信頼できる情報だ」と、安心して読み進めることができるのです。

まとめ:E-E-A-Tとは、読者への「愛」である

ここまで、E-E-A-Tの本質と、それを高めるための具体的な方法について、僕自身の経験を交えながらお話ししてきました。

小難しいアルファベットの羅列に見えるかもしれませんが、突き詰めれば、E-E-A-Tとは、あなたのサイトに「読者への愛」があるかどうか、ということなのだと僕は思います。

- 読者の時間を無駄にしないよう、本当に価値のある経験(Experience)を語っているか?

- 読者を決して騙さない、誠実で、深く掘り下げた専門性(Expertise)はあるか?

- 読者が安心して頼れるだけの、社会的な権威性(Authoritativeness)を築く努力をしているか?

- そして、その全てを支える、人としての信頼性(Trustworthiness)を、サイトの隅々まで行き渡らせているか?

小手先のテクニックでGoogleを欺こうとするのではなく、ただひたすらに読者を愛し、誠実に向き合い続ける。

その姿勢こそが、Googleが最も評価したいものであり、これからのSEOの、唯一の「正解」なのだと、僕は信じています。

コメント