「会社のWebサイト担当になったけど、SEOって何から手をつければ…?」

「ブログを始めたものの、一向にアクセスが増えない…」

もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、この記事はきっとその答えになります。

SEOとは「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略称です。少し難しく聞こえるかもしれませんが、本質はとてもシンプルです。

例えば、あなたが渋谷で最高のイタリアンレストランを経営しているとします。Webサイトも非常に魅力的です。しかし、その存在を知らなければ、誰もあなたのレストランを訪れることはできません。

もし、お腹を空かせたユーザーが「渋谷 イタリアン」と検索した時に、あなたのサイトが検索結果の一番上に表示されたらどうでしょうか?サイトに訪れる人が増え、予約が入り、結果として売上が増加するはずです。

このように、あなたのビジネスをまだ知らない、未来のお客様とインターネット上で出会うための全ての活動こそが、SEOの本質なのです。

WebマーケティングにおけるSEOの位置づけ

SEOは、Webマーケティングという大きな枠組みの中の一つの「集客施策」です。

Webマーケティングとは、WebサイトやSNSなどのオンラインチャネルを活用して、商品やサービスの認知拡大から販売促進までを行う活動の総称を指します。SEO以外にも、Web広告やSNS運用など、様々な手法が存在します。

| 手法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| SEO | 検索結果からの集客 | 資産性(中長期的な集客)、購買意欲の高いユーザー層 | 遅効性(効果が出るまで時間がかかる) |

| Web広告 | 費用を払い広告枠に表示 | 即効性(すぐ集客できる)、ターゲティング精度が高い | 消費性(広告を止めると集客が止まる) |

| SNS運用 | ファンを育て関係を構築 | 拡散力(情報が広がりやすい)、ブランディング効果 | 労働集約性(継続的な投稿が必要)、炎上リスク |

これらの手法に優劣はなく、事業のフェーズや目的に合わせて、最適な組み合わせを考えることが重要です。

その中でもSEOは、一度成果が出始めると中長期的に安定した集客をもたらす「資産」になり得る、非常に強力な施策と言えるでしょう。

今、SEO対策に取り組むべき3つのメリット

Webマーケティングには様々な手法がありますが、その中でもSEO対策に今取り組むべきメリットは非常に大きいです。ここでは、代表的な3つのメリットを解説します。

1. 広告費をかけずに、資産となる集客チャネルを持てる

Web広告は、クリックされるたびに費用が発生しますが、SEOで上位表示されれば、広告費をかけることなく、自社サイトへの集客が可能です。

検索順位を維持できる限り、それは24時間365日、文句も言わずに働き続けてくれる優秀な営業マンと同じです。

これは、短期的な売上だけでなく、中長期的な事業の安定に大きく貢献する「デジタル資産」を構築することに他なりません。

2. 購買意欲の高い、質の高いユーザーにアプローチできる

ユーザーが何かを検索する時、そこには必ず「〇〇を知りたい」「〇〇を解決したい」といった、明確な目的が存在します。

つまり、検索エンジン経由でサイトを訪れるユーザーは、そもそもそのテーマに関心が高く(広告やSNSと比較すると)、購買や問い合わせといった行動に移る可能性が高い「質の高い」ユーザーなのです。

不特定多数に情報を届けるSNSとは異なり、ニーズが顕在化したユーザーに直接アプローチできる点は、SEOの大きな強みです。

3. 一度上位表示されれば、中長期的に安定した効果が見込める

Web広告は、出稿を停止した瞬間に集客がゼロになりますが、SEOは一度上位表示されれば、Googleのアルゴリズムに大きな変動がない限り、比較的長期間にわたって安定したアクセスが見込めます。

もちろん、継続的なメンテナンスは必要ですが、費用対効果の観点で見ると、非常に優れた施策と言えるでしょう。

また、検索結果で常に上位に表示されることは、その分野における専門家としてのブランドイメージ向上にも繋がります。

知っておくべき、SEO対策の2つのデメリット

もちろん、SEO対策はメリットばかりではありません。その特性を正しく理解し、事業戦略に組み込むためには、デメリットやリスクについても知っておく必要があります。

1. 効果が出るまでに時間がかかる(即効性がない)

SEOは、サイトの信頼性を時間をかけてGoogleに認めてもらう活動であり、即効性はありません。

一般的に、新しいサイトや記事が評価され、検索順位に反映されるまでには、最低でも3ヶ月〜半年、場合によっては1年以上かかることもあります。

すぐに売上が必要な事業フェーズにおいては、Web広告などの即効性のある施策と組み合わせることが不可欠です。長期的な視点を持ち、忍耐強く取り組む姿勢が求められます。

2. 必ず上位表示できるという保証はない(Googleのアルゴリズム次第)

SEOの最終的な評価基準(アルゴリズム)の全てを、Googleは公開していません。

そのため、「これをやれば100%上位表示できる」という絶対的な保証は存在しないのが現実です。また、Googleは検索品質向上のため、日々アルゴリズムをアップデートしており、昨日まで1位だったサイトが、今日には圏外に飛ばされてしまう、といったリスクも常に存在します。

この不確実性も、SEOに取り組む上で理解しておくべき重要な側面です。

なぜ「Google」の対策が重要なのか?

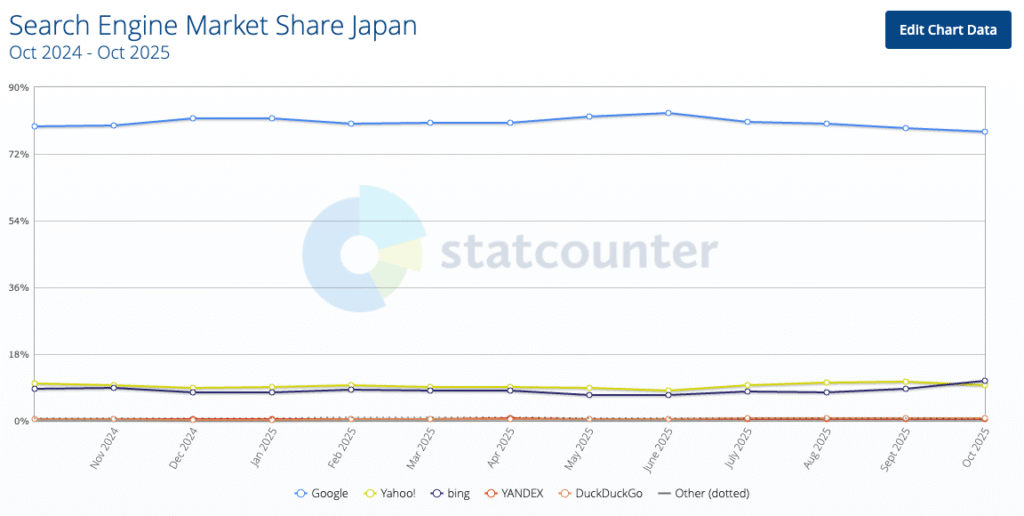

日本国内の検索エンジンのシェアは、Googleが約75%、Yahoo!が約15%と言われています(2025年時点)。

そして、Yahoo!の検索エンジンはGoogleの技術を利用しているため、実質的に日本の検索市場はGoogleがほぼ独占している状態です。そのため、現在のSEOとは「Googleの検索エンジンへの対策」とほぼ同義である、と理解して問題ありません。

では、そのGoogleが何を最も大切にしているかご存知でしょうか。

それは、Googleが掲げる「10の事実」の1番目に明記されている、「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」という思想です。つまり、Googleの使命とは、検索ユーザーにとって最も価値のある情報を、最も適切な形で提供することに他なりません。

1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

Google は、当初からユーザーの利便性を第一に考えてきました。新しいウェブブラウザを開発するときも、ホームページの外観に手を加えるときも、Google 内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。Google のホームページはインターフェースが明快で、ページが瞬時に読み込まれます。金銭と引き換えに検索結果の順位を操作することは一切ありません。広告は、広告であることを明記したうえで、関連性の高い情報を邪魔にならない形で提示します。新しいツールやアプリケーションを開発するときも、もっと違う作りならよかったのに、という思いをユーザーに抱かせない、完成度の高いデザインを目指しています。

引用:Google が掲げる 10 の事実 – Google – About Google

この思想は、Googleのビジネスモデルとも密接に結びついています。

Googleの収益の大部分は、検索結果に表示される「広告」によるものです。もし、検索結果の品質が低く、ユーザーが求める情報が見つからなければ(例えば、「渋谷 イタリアン」で検索したのに品川の寿司屋の情報ばかり表示されたら)、ユーザーはGoogleを使わなくなり、広告主もいなくなってしまいます。

だからこそ、Googleは「検索品質の向上」に莫大なリソースを投入し続けているのです。

結論として、SEOとは、この「ユーザー第一」というGoogleの思想を深く理解し、その方針に沿って自社のWebサイトを誠実にアップデートし続ける活動である、と言えます。

SEOの全体像:Googleに評価されるサイトを作る3つの基本要素

Googleに「このサイトはユーザーにとって価値がある」と判断してもらうための施策は、大きく分けて3つの要素で構成されています。

これらはどれか一つだけを行えば良いというものではなく、相互に関連し合っています。

1. テクニカルSEO:サイトの情報を正しくGoogleに伝える技術

テクニカルSEOとは、Webサイトの内容を、検索エンジンが正確に、そして効率的に理解(クロール・インデックス)できるように、サイトの土台を技術的に最適化することです。

これは家を建てる際の「基礎工事」に例えられます。

この土台がしっかりしていないと、どんなに素晴らしい家具(コンテンツ)を置いても、家そのものが正しく評価されません。具体的には、XMLサイトマップの送信や、ページの表示速度の改善、スマートフォンでの見やすさ(モバイルフレンドリー)への対応などが含まれます。

テクニカルSEOについては下記の記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ合わせて読んでみてください。

2. コンテンツSEO:ユーザーの疑問や悩みに「答え」を提示する

コンテンツSEOとは、ユーザーが検索するキーワードの「意図」を深く理解し、その答えとなる質の高い情報(コンテンツ)を提供することです。

これは、数あるSEO施策の中でも、最も重要で「核」となる要素です。

なぜなら、前述の通り、Googleの目的は「ユーザーの悩みを最も早く、最も的確に解決するWebページを提示すること」だからです。

ユーザーにとって価値のないページが、長期的に高く評価されることは決してありません。キーワードの選定から、検索意図の分析、そして高品質な記事の作成まで、一連のプロセスが含まれます。

3. 外部SEO:第三者からの「信頼と評判」を獲得する

外部SEOとは、主に他のWebサイトから自社サイトへのリンク(被リンク)を獲得することで、サイトの権威性(Authority)を高める施策を指します。

これは、学術論文が他の多くの論文から引用されることで、その論文の信頼性が高まるのと同じ仕組みです。

Googleは、質の高いサイトからのリンクを「第三者からの推薦状」のように捉え、そのサイトの評価を高めます。

ただし、自作自演のリンクや低品質なサイトからのリンクはペナルティの対象となるため、質の高いコンテンツを作成し、自然に引用・紹介されることを目指すのが王道です。

余談ですが、そもそも「World Wide Web」という名前の通り、インターネットは世界中のWebページがハイパーリンクによってクモの巣(Web)のように繋がることで成り立っています。

Googleの革新性は、このリンクを単なる道筋としてではなく、「あるページから別のページへの推薦・投票」と捉え、その質と量をページの評価基準に取り入れた点にあります。つまり、質の高いリンクを集めることは、Webの最も基本的な仕組みに則った、本質的な活動なのです。

なぜSEOの専門家が存在するのか?

Googleはユーザーのために多くの有益な情報を公開していますが、その一方で、検索順位を決める具体的な評価基準(アルゴリズム)の全てを公開しているわけではありません。(ただし、Googleは「検索品質評価ガイドライン」というガイドラインは公開している)

もし全ての基準が公開されれば、その穴を突くような、ユーザーのためにならない低品質なサイトが検索結果に溢れかえってしまうからです。

さらに、Googleは検索品質を向上させるため、日々アルゴリズムをアップデートしています。

そのため、「こうすれば必ず上位表示される」という絶対的な正解が存在せず、常にその評価基準は変化し続けています。

僕たちのようなSEOの専門家は、Googleが公開する断片的な情報や、日々の順位変動の観察、そして自身の経験則から、常に「今のGoogleが何を重視しているか」を分析し、クライアントのサイトにとって最適な戦略を立て、実行するという役割を担っているのです。

Googleが最も重視する概念「トピッククラスター」を理解しよう

現在のGoogleは、個々の記事の品質だけでなく、「サイト全体として、特定のテーマ(Topic)についてどれだけ専門的で網羅的か」という「テーマ性(Topical Authority)」を非常に重視しています。ある特定の分野について、広く、そして深く解説しているサイトを、その分野の専門家として高く評価するのです。

このテーマ性をGoogleに効果的に伝えるための戦略が「トピッククラスター」です。

これは、サイト内に「ピラーページ」と呼ばれる、あるトピックの全体像を網羅した中核的な記事と、そのトピックの各要素をさらに深掘りした「クラスターページ」を複数作成し、それらを内部リンクで有機的に結びつける手法です。

これは、まるで「1冊の専門書」を作るイメージに似ています。ピラーページが「目次」や「概論」の役割を果たし、各クラスターページが「第1章」「第2章」といった各論の役割を担います。

この構造を作ることで、Googleに対し「このサイトは、このテーマについて、これだけ体系的に詳しく解説している専門サイトです」と、明確にアピールすることができるのです。

AIの登場で、SEOは終わるのか?

近年、ChatGPTに代表される生成AIの進化は目覚ましく、Googleもその技術を検索結果に統合する動き(SGE: Search Generative Experience)を進めています。

これを受け、「AIが答えを直接教えてくれるなら、もうWebサイト(SEO)は必要なくなるのではないか?」という声も聞かれるようになりました。

結論から言うと、SEOが終わることはありません。むしろ、その本質はこれまで以上に重要になります。

たしかに、AIの登場によって、単純な情報を調べるだけの検索は減少するかもしれません。しかし、忘れてはならないのは、AIが生成する答えも、その源泉となる「情報源」を必要としている、という事実です。

そして、その最も重要な情報源こそが、インターネット上に存在する、専門的で信頼性の高いWebサイトなのです。

AI時代において、小手先のテクニックや薄っぺらいコンテンツは、より一層淘汰されていくでしょう。

その一方で、Googleが提唱するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を満たした、そのサイトにしか書けない一次情報や、深い知見に基づいたコンテンツの価値は、AIにとっても、そしてもちろんユーザーにとっても、相対的にさらに高まっていくのです。

で、結局、何から始めればいいのか?

ここまでSEOの全体像について解説してきましたが、「やることが多くて、何から手をつければいいか分からない」と感じたかもしれません。

もしあなたが最初の一歩を踏み出すのであれば、取り組むべきはただ一つ。「コンテンツSEO」です。

テクニカルSEOや外部SEOももちろん重要ですが、それらはあくまでコンテンツの価値を最大化するための土台や拡声器でしかありません。Googleの「ユーザー第一」という思想に立ち返れば、全ての中心にあるのは、ユーザーの悩みを解決する、質の高いコンテンツです。

まずは、あなたのビジネスが専門とするテーマを一つ決め、そのテーマに関するユーザーの悩みに、誠実に、そして誰よりも詳しく答える記事を一本書き上げることから始めてみてください。それが、遠回りに見えて、最も確実な成功への道筋です。

より具体的なコンテンツ制作の進め方については、こちらのロードマップ記事で詳しく解説しています。

まとめ

この記事では、SEOの本質と、その全体像について、Googleの思想から紐解いて解説してきました。

SEOとは、Googleのアルゴリズムの穴を突くようなハッキング的なテクニックではありません。

それは、Googleが掲げる「ユーザー第一」の思想に共感し、その上で自社の持つ価値を、ユーザーと検索エンジンに誠実に、そして分かりやすく届けるための、王道のコミュニケーション活動なのです。

この記事が、あなたがSEOへの心理的なハードルを乗り越え、Webサイト集客への確かな一歩を踏み出すきっかけとなることを、心から願っています。